新春のお慶びを申し上げます!!

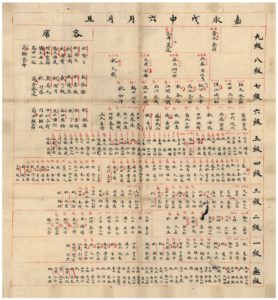

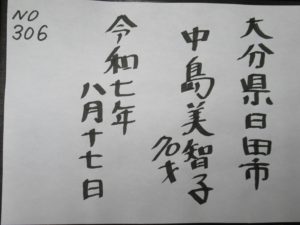

商家両替体験コ-ナ-にて 中嶋龍磨館長 新しい年を迎え皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。昨年は、当館に対し色々と応援くださり誠に有難うございました。今年もどうぞ宜しくお願い致します。さて、昨年は「文化財有効活用」館として第一歩を踏み出しました。中でも、「咸宜園入門」や「商家の両替」の体験活動は好評でした。今年は、第2段として、「淡窓・久兵衛セミナ-」を復活します。今年も日々、「感謝の心」を持って前進します。多くの方のご来館をお待ち申し上げます。

商家両替体験コ-ナ-にて 中嶋龍磨館長 新しい年を迎え皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。昨年は、当館に対し色々と応援くださり誠に有難うございました。今年もどうぞ宜しくお願い致します。さて、昨年は「文化財有効活用」館として第一歩を踏み出しました。中でも、「咸宜園入門」や「商家の両替」の体験活動は好評でした。今年は、第2段として、「淡窓・久兵衛セミナ-」を復活します。今年も日々、「感謝の心」を持って前進します。多くの方のご来館をお待ち申し上げます。

「文化財有効活用」館の取り組み紹介 どんな活用の仕方がありますか

今までの実績から次の3通りで実施できます.

木

木